(প্রথম পর্ব)

“…তাহার স্বামীর প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরুক্তি ছিল। কোথাও গেলে দু একদিন তাহার চিঠি না পাইলে অস্থির হইয়া যাইত। … কোনো কড়া সহ্য করিতে পারিত না। মুখ ভার করিত। কিন্তু একটু আদর করিয়া দুই একটা কথা বলিলেই ভুলিয়া যাইত।… একবার আমাকে বলিয়াছিল যে সে তাহার স্বামীর মনে ব্যাথা দিয়া কি বলিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল। তখন তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম, কারো মনে কষ্ট দিতে নেই।…”

ডা. নিশিকান্ত বসু তার দিনলিপিতে কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতি বসুর প্রথমা পত্নী বাসন্তী সম্পর্কে স্মৃতিচারনায় বলেছিলেন এই কথাগুলি। এই দিনলিপি অবশ্য তার দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রতিদিনের নিতান্তই কেজো আখ্যান নয়। কার্যত এই ডায়েরি নিশিকান্তের আত্মজীবনীমুলকও বলা চলে।

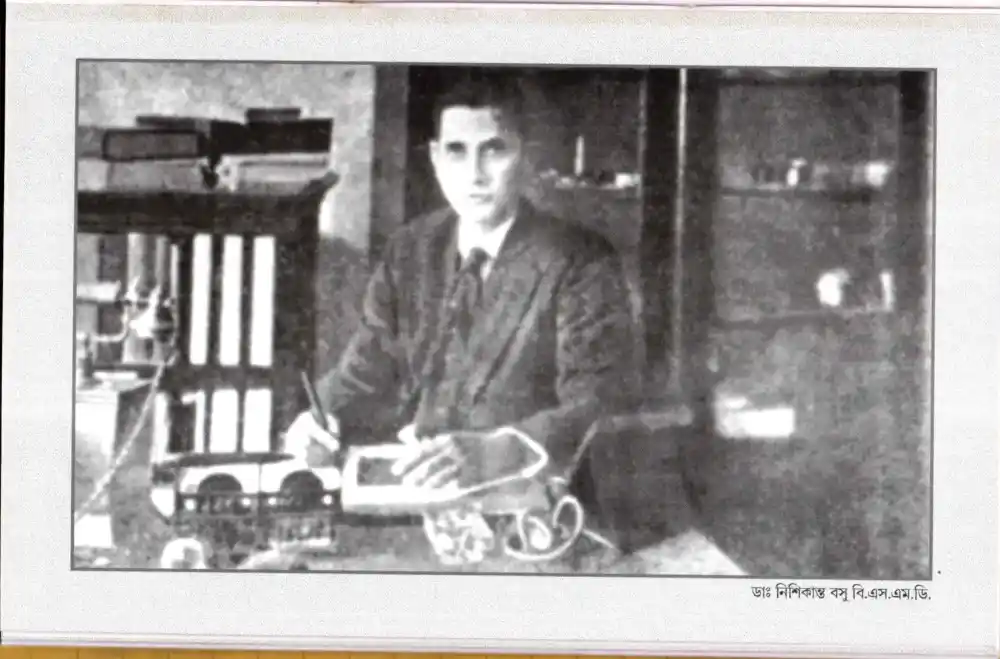

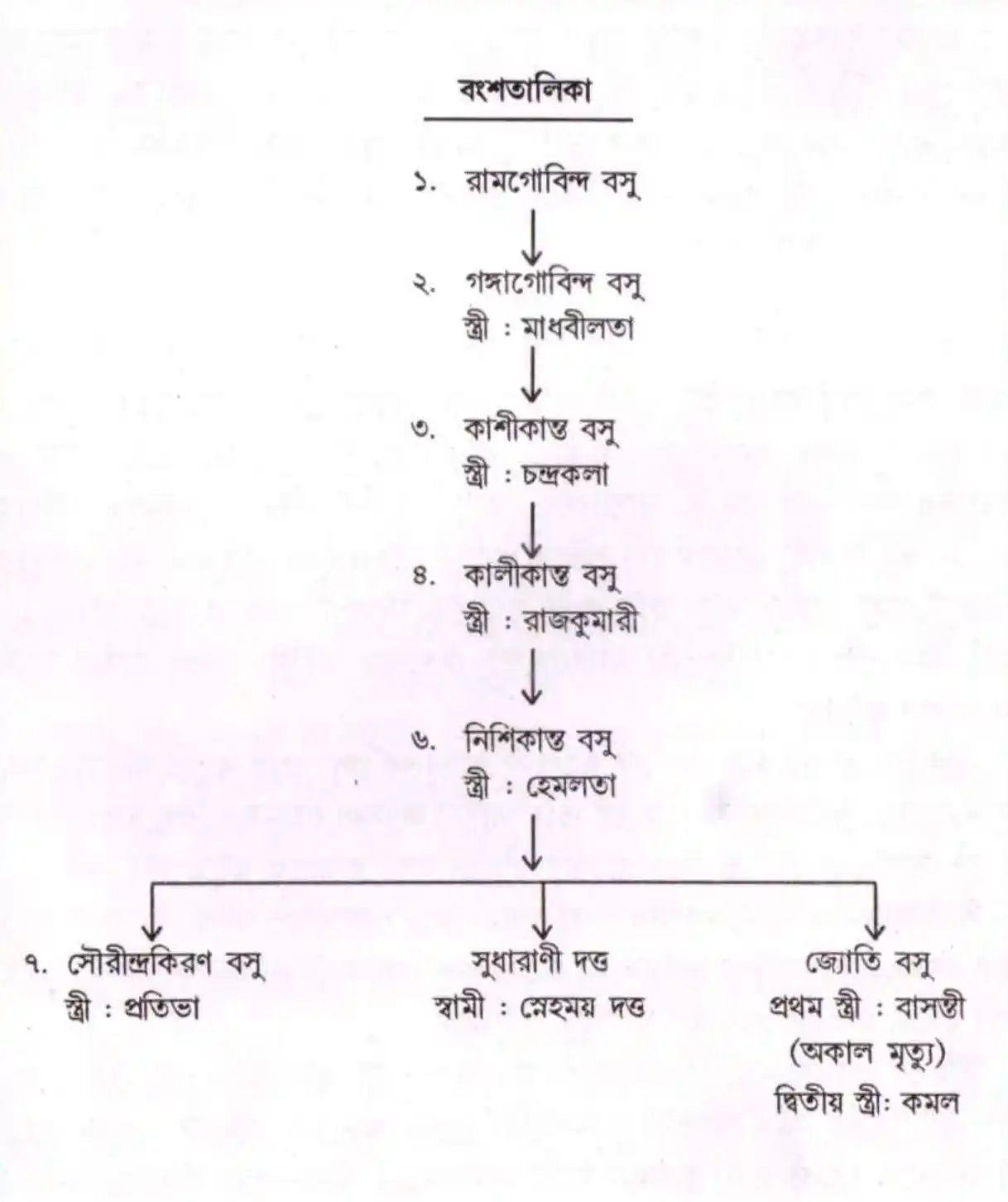

১৮৮০ সালে জন্ম নিশিকান্তের। তৎকালীন আসাম ও পূর্ববঙ্গে শৈশব জীবন, লেখাপড়া, স্থানীয় মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যয়ন এবং পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমেরিকায় ডাক্তারি পড়তে যাওয়ার বৃত্তান্ত রয়েছে ডায়েরির প্রথম পর্বে। রয়েছে পেশাগত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনে তীব্র লড়াইয়ের কথাও। সে আমলে চিকিৎসক হিসাবে ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল নিশিকান্তের। অবশ্যই এই দিনলিপির পরতে পরতে রয়েছে তাঁর সাংসারিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি ও রীতিমত অন্তরঙ্গ বৃত্তান্ত। এর সঙ্গে এই দিনলিপির আকর্ষণীয় দিকটি হল ডাক্তারি পেশায় অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত এই মানুষটির লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ। এই দিনলিপি আদতে সংসারে থাকা এক সন্ন্যাসীর আত্মকথন।

বলতে গেলে, নিশিকান্তুবাবুর ডায়েরির এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ‘জিওন কাঠির’ ছোঁয়ায় কী ভাবে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত হল, তার বিস্তারিত বিবরণ। যেমন, ১৯৪২ সালে জাহাজে ভ্রমণের সময় তাঁর যে ধ্যানের মধ্যে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন।

তিনি লিখছেন, “১৪ অক্টোবর আমরা সকলে জাহাজে পাটনা পর্যন্ত বেড়াইতে গেলাম, মেয়ে – জামাতা, নাতি ও নাতনি সকলে মিলিয়া যে জাহাজটিতে চরিয়াছিলাম তাহার নাম ‘আরডমানরক’। প্রথম শ্রেণীতে কেবিনে আমরা সকলে বিছানা করিয়া লইলাম। জাহাজ ছাড়িতেই বিশুদ্ধ ঠান্ডা বাতাসে মনে খুব আনন্দ হইল। এক কেবিনে রহিলাম আমি ও আমার ছোট নাতি অনুপম দত্ত (অমল) আর দুই কেবিনে বড় নাতি ও নাতনী সুধা ও জামাতা। … শেষ রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় যথারীতি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া সাধনে বসিলাম। ধ্যান একাগ্র হইল… চিন্তা শূন্য অবস্থায় রহিলাম। আমি লাইট না জ্বালিয়া বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ চোখ খুলিয়া দেখি ঘর ভীষণ অন্ধকার। এই অন্ধকার দেখিয়া মনে হইল চোখ বুজিয়া আলোতে ছিলাম, বেশ আলো। আর কিছু মনে নাই। … বুঝিতে পারিলাম জ্যোতিঃ দর্শন হইতেছিল এবং সচ্চিদানন্দে মিশিয়া ছিলাম।”

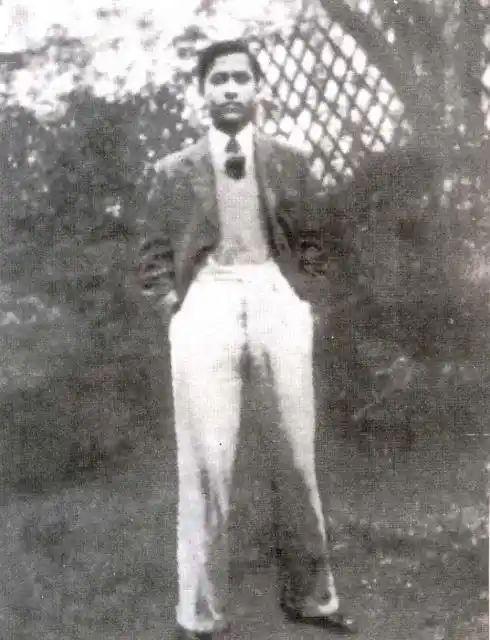

বস্তুত, এই ধরনের আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ দর্শনের বিষয়টি নানা সময়ই এসেছে নিশিকান্ত বসুর আত্মকথনে। এরই সঙ্গে বারংবার এসেছে আরও এক ‘জ্যোতি’– এর প্রসঙ্গ। নিশিকান্তের ছোট ছেলে জ্যোতি বসু। ছেলের জন্ম কাল, শিশু পুত্রের হাত দেখে দক্ষিণ ভারতীয় গণতকারের ভবিষ্যত বাণী, তার লেখাপড়া, বিলাত যাত্রা, বিবাহ পর্ব, রাজনীতির আঙিনায় পা রাখা… সব বিষয়েই নিশিকান্ত পুঙ্খানুপঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর দিন লিপিতে। বিলেত ফেরত ব্যারিষ্টার গনা (জ্যোতি বাবুর ডাকনাম) ‘দেশের কাজে’ যোগ দিতে মনস্থ করলেও কিন্তু কোনো আপত্তি করেননি স্নেহময় পিতা। সত্যি বলতে, নিজের তিন পুত্র কন্যার মধ্যে ছোট ছেলের কথাই বেশি উল্লেখিত রয়েছে নিশিকান্তের আত্মকথনে। নিঃসন্দেহে পিতার স্নেহের সমান ভাগীদার সব সন্তানই। কিন্তু ছোট ছেলেটি জীবনের মূল স্রোত থেকে অনেকটাই ভিন্নমুখী হওয়ায় তার প্রতি মায়াডোর কী একটু বেশি নিবিড়ই ছিল নিশিকান্ত বসুর!

নিশিকান্ত বসুর এই দিনলিপি থেকে জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তনের বেশ খানিকটা আভাস মেলে। তাঁর লেখা থেকে যে ছবিটি মেলে তা হল ঘর-সংসারের চার দেওয়ালের পরিসরে আবদ্ধ না থেকে রাজনীতিতে আত্মমগ্ন এক যুবকের লড়াইয়ের ময়দানে কদম কদম এগিয়ে যাওয়ার ইতিকথা।

সেই স্নেহের প্রতিফলন মেলে দেশের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার জন্য জ্যোতিবাবুর সময়মত না খাওয়া দাওয়া করা বা ন্যূনতম বিশ্রামের অভাবে শরীর খারাপ হওয়ার খারাপ হওয়ার কারণে পিতার নিদারুণ উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশে। ছেলের খাওয়া দাওয়া যাতে ঠিকমত হয় সেজন্য ষাটোর্ধ মানুষটি প্রতিদিন বাজার করার দ্বায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের মে মাসে নিশিকান্ত বসুর ‘প্রিয়তম ছোট বধু মাতা’ বাসন্তীদেবী মাত্র ৫ দিনের টাইফয়েড জ্বরে ভুগে হার্ট ফেল করে মারা যান।

এই ঘটনার মাস কয়েক পরে দিনলিপিতে নিশিকান্তবাবু লিখছেন, “ছোট ছেলে জ্যোতি একা কলিকাতার বাড়িতে থাকে। তাহার কাছে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে এই প্রথম আমি কলিকাতায় আসিলাম। ছেলেকে দেখাশোনা করিবার কেহ নাই। একটি চাকর আছে সে যখন যা রান্না করিয়া দেয় তা অম্লান বদনে খাইয়া ওঠে। দেখিলাম তাহার অসুবিধা অনেক হয়। কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করে না। অথচ অনেক খরচ হয়।”

নিশিকান্ত বসুর এই দিনলিপি থেকে জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তনের বেশ খানিকটা আভাস মেলে। তাঁর লেখা থেকে যে ছবিটি মেলে তা হল ঘর-সংসারের চার দেওয়ালের পরিসরে আবদ্ধ না থেকে রাজনীতিতে আত্মমগ্ন এক যুবকের লড়াইয়ের ময়দানে কদম কদম এগিয়ে যাওয়ার ইতিকথা।

নিশিকান্ত বাবু লিখেছেন, “দেখিলাম সে (কনিষ্ঠ পুত্র) দেশের কাজে খুব ব্যস্ত। অনেক লোক তাহার কাছে আসিত এবং সেও কোথায় কোথায় যাইত। প্রায়ই ঠিক সময় আহার হইত না।” উদ্বিগ্ন পিতার আক্ষেপ, “সময়মত আহারাদি না হওয়ায় তাহার শরীর খুব খারাপ দেখিলাম। কিন্তু দেশের জন্য গা ঢালিয়া দিয়াছে, শরীরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই।” নিশিকান্তবাবু পুত্র জ্যোতিকে কিছুদিন রাজশাহী এসে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। তাঁর সংযোজন, “সে বলিল অনেক কাজ, এখন পারিবে না।”

এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসক পিতা অবশ্য হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেননি। অন্তত দেশের কাজে ক্লান্ত ছেলের পুষ্টিকর পথ্যের যাতে অভাব না হয়, সেদিকে নজর দিয়েছিলেন তিনি। “… যে কদিন সেখানে (কলিকাতা) রহিলাম প্রতিদিন বাজার করিতাম। ছেলের যাতে; ভালো খাওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। যে কদিন ছিলাম একটু দেখাশোনা করিলাম।”

প্রাক বিবাহ জীবনে জ্যোতিবাবুর কোনও কোর্ট শিপ বা পূর্বরাগ পর্যায়ের হদিশ না মিললেও প্রথমা স্ত্রী বাসন্তী ওরফে ছবিকে (ডাকনাম) তিনি তিনি পছন্দই করতেন, তার আঁচ পেয়েছিলেন নিশিকান্তবাবু। তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন, “আমার ছোট পুত্র Jyoti Basu ১৯৪০ সালের ৯ জানুয়ারি বিলাত হইতে কলকাতা আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে আই সি এস পড়িতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু পাশ করিতে না পারিয়া ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরল। তাহার আসিবার পূর্বেই স্বর্গীয় ঈশান ঘোষ মহাশয়ের নাতনি স্বর্গীয় অনুকূল ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত গনার বিবাহ একরকম ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম এই বলিয়া যে সম্পূর্ণ মত আমার আছে, যদি ছেলে অমত না করে।”

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কারণ, “ … ছেলে অমত করিল।” দিনলিপিতে কিন্তু অকপটে জানিয়েছেন ডাক্তারবাবু যে তিনি ‘বিলাত ফেরত’ ছেলের মন না বুঝে নেহাতই একতরফাভাবে এই সম্বন্ধ করেননি। তিনি লিখেছেন,“… সেও মেয়েটিকে জানিত, যদিও আলাপ পরিচয় ছিল না। তাহার কথাবার্তায় আমার মনে হইয়াছিল যে সে এই মেয়েটিকে পছন্দ করে। তাই আমি ঐ সম্বন্ধ একরকম ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম।”

দিনলিপির পরবর্তী অংশ থেকে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার এই অমতের কারণ। আসলে ব্যারিস্টারি পাশের খবর তখনও যে মেলেনি। ফলে পেশাগত নিশ্চয়তা ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইতস্তত করাটা খুবই স্বাভাবিক। নিশিকান্তবাবু অবশ্য হাল ছাড়েননি। “… অনেক বুঝাইলাম তথাপি… সে বলিল সে এখন কিছুতেই বিবাহ করিবে না। তখন ভগবান (লোকনাথ) স্মরণ ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে সে রাজি হইবে। কিন্তু রাজি না হওয়াতে গনাকে বলিলাম যে তাহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যার খাওয়া পরার ব্যবস্থা আমি করিব। জানি ভগবান শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা আমার সহায়। তিনি কখনও আমার কথা মিথ্যা হইতে দিবেন না।”

এর পরের পর্যায়ে রীতিমত উচ্ছ্বসিত নিশিকান্ত বাবু। তিনি লিখেছেন, “.বাবা লোকনাথের ইচ্ছা আমার ইচ্ছা মিলিয়া গেল। সে রাজি হইল। ১২ জানুয়ারি রাত্রি ৯ টার সময়। তখনই আমি যাইয়া কন্যাপক্ষকে খবর দিলাম। ৭ দিনের মধ্যে সব ঠিক করিয়া ২০ জানুয়ারি বিবাহ। উভয়ই সুখী হইল।”

আর নতুন বউ হিসাবে বসু বাড়িতে পা রাখার আগেই অবশ্য পাত্রীর সুকৃতির ফল মিলল। কারণ ১২ জানুয়ারি রাত নটার সময় জ্যোতিবাবু বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তখনই নিশিকান্তবাবু কন্যা পক্ষকে এই সুখবর দিতে দৌড়েছিলেন। আরো সুখবর মিলেছিল। নিশিকান্তবাবু তাঁর ডায়েরিতে জানিয়েছেন, “সে যেদিন বিবাহ করিতে রাজী হইল সেদিন রাত দুটোর সময় বিলাত হইতে (ব্যারিস্টারি) পাশের খবর আসিল। যাহাতে তাদের ভবিষ্যত বংশের ভরণ পোষণ চলে, তাঁহার দয়ায় তাহার ব্যবস্থা হইয়া গেল।” সাধে কি আর নিশিকান্তবাবু ছোট ছেলের বউকে ‘মা আনন্দময়ী’ বলে সম্বোধন করতেন!

একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যুশোকের প্রসঙ্গ রয়েছে নিশিকান্তবাবুর এই দিনলিপি তথা আত্মকথনে। যেমন, মাত্র ১৪ বছর বয়েসে মাকে হারানোর জন্য যে এক নিঃসীম দুঃখ বোধ তাঁকে গ্রাস করেছিল, তা তিনি জানিয়েছেন। তাঁর মা রাজকুমারী দেবী বারদির বড় জমিদার কালীকিশোর নাগের কনিষ্ঠা কন্যা। অত্যন্ত আদরে লালিত হলেও তাঁর বিয়ে হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত পরিবারে। কিন্তু অভাবের বারোমাস্যা কখনই এই পরিবারকে গ্রাস করতে পারেনি রাজকুমারীদেবীর হাত যশে। নিশিকান্ত বাবুর দিনলিপির সূচনাতেই রয়েছে সেই কাহিনি। “… পিতা তেজপুরে (আসাম) ডেপুটি কমিশনার অফিসে সামান্য বেতনে চাকুরি করিতেন। যাহা আয় ছিল তাহা দিয়াই, আমার মাতা ঠাকুরানি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত সংসার চালাইতেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় আমরা কখনও কষ্ট পাই নাই।”

নিশিকান্ত বাবুর বয়স যখন ১১/১২, তখন বাবার চাকরিতে বদলির সূত্রে তাঁরা তেজপুর থেকে সপরিবারে চলে আসেন ধুবড়িতে। এর তিন বছর পর ধুবড়িতেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে রাজকুমারীদেবী মারা যান। উচ্চ শিক্ষার জন্য বড় দুই দাদাই কলকাতায় থাকায় কিশোর নিশিকান্তকেই মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে হয়। আর তিনি রীতিমত পূর্ণ বয়েসে তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন, “…মায়ের মৃত্যুর পর অত্যন্ত নিরাশ্রয় মনে হইত। বাহিরে যাহা কিছু করিতাম বা দেখিতাম, বাড়ি আসিয়া মায়ের কাছে বলিতাম। তাঁহার মৃত্যুর পরও মনে হইত এসব মাকে বলিব, তখন ভয়ানক আঘাত পাইতাম।…”

জ্যোতিবাবুর মা হেমলতা বসু ১৯৪১ সালের ১৮ মার্চ গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রীকে সুস্থ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন নিশিকান্তবাবু। এর সঙ্গে ‘কল’ দেওয়া হয়েছিল ডা সুরেন ঘোষ, কর্নেল ডেনাম হোয়াইট (আই এম এস), রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এমনকী স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকেও।

“…কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। ৬ জুন ১৯৪১ সন দুই ঘটিকার সময় তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন ভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁকে বিদায় দিই। পেশায় চিকিৎসক মানুষটি যেন ‘নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে’ রবি ঠাকুরের গানের এই কথাগুলিই শিরোধার্য করেছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দিনলিপিতে লেখেন, “সকলের কান্না দেখিয়া আমিও কাদিয়াছিলাম যদিও পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম যে আত্মার মৃত্যু নাই।”

এক বছর কাটতে না কাটতেই ফের মৃত্যুর ছায়া বসু পরিবারে। দিনলিপিতে নিশিকান্তবাবু লিখেছেন, “…ছোট পুত্রবধূর অ্যাপেন্ডিসাইটিস হইয়াছে ও ৪-৫ দিনের মধ্যে অপারেশন করা হইবে বলিয়া ছোট পুত্র জ্যোতির নিকট হইতে চিঠি পাইয়া ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ কলিকাতা রওনা হইলাম। যাইয়া দেখি বধূ মাতার হার্ট অত্যন্ত দুর্বল এবং এই অবস্থায় অস্ত্র করিলে খারাপ কিছু হইতে পারে। অস্ত্র করা বন্ধ করিয়া হোমিওপ্য্যাথিক ঔষুধ ব্যবস্থা করিলাম। … সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া ছবি তার মায়ের নিকট বৈদ্যনাথ ধামে চলিয়া গেল।” কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

কারণ, নিশিকান্তবাবুর ডায়েরি থেকে জানা যায় তিনি ফের ১০ মার্চ চিঠি মারফত জানতে পারেন তাঁর ‘প্রিয়তমা ছোট বধূমাতা’ ফের গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এর দুদিনের মাথায় “…১২ মে টেলিগ্রাম ও ছোট পুত্রের স্পেশাল ডেলিভারি চিঠিতে জানিলাম যে ১১ ই সন্ধ্যায় বধূমাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ডাঃ বিধান রায় ও অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারগণ চিকিৎসা করেছিলেন, কিন্তু ভীষণ টাইফয়েড জ্বরে কেবলমাত্র ৫ দিন ভুগিয়া হার্ট ফেল করিয়া চলিয়া গেল।”

‘ছোট বধূমাতা’র এই আকস্মিক মৃত্যু বড়ই বুকে বেজেছিল নিশিকান্তবাবুর। প্রবীণ মানুষটির আত্মকথনে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে ওই তরুণীর কথা। মাত্র ২২-২৩ বছর বয়েসে ছবির হঠাৎ চলে যাওয়া মন থেকে কোনো ভাবেই মেনেনিতে পারেননি তিনি। তিনি জানিয়েছেন, “…সে আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বাবা বলিয়া ডাকিত। … কখনও কোনো কাজের কথা বলিতে হইত না। অত্যন্ত আনন্দের সহিত অতি অল্প সময়ে সব কাজ নির্বাহ করিত। অনেক সময় আমার কাছে কাছে থাকিত এবং সময় সময় আমার সঙ্গে লেকের ধারে বেড়াইতে যাইত। … আমার পুত্র বাড়ি না থাকিলে, আমার আহারের সময় কাছে বসিয়া থাকিত। … নিজের মনের মত স্বামী পাইয়া যথা সাধ্য আনন্দ মনে সেবা… করার ক্ষেত্রেও তার কোনো খামতি ছিল না।”

নিশিকান্তবাবু তো বটেই, বাড়ির অন্য সকলেও ছবির নানান ছেলেমানুষি খুবই উপভোগ করতেন। নিশিকান্তবাবু দিনলিপিতে লিখেছেন, “মোটরে কোথাও বেড়াতে গেলে আমি নিজে যখন মোটর চালাইতাম তখন সর্বদা আমার পাশে সামনের দিকে বসিত। আমার কন্যা কি আর কেউ থাকিলে সকলের পূর্বেই আসিয়া আমার কাছে বসিত। অন্য সকলে বাধ্য হইয়া পেছনে বসিত। একদিন সে একটু দেরি করিয়াছিল তখন আমার কন্যা বলিল, ছবি! আজ তুমি বাবার কাছে। বসিতে পারিলে না – আজ আমি বসিলাম। ইহা লইয়া তাহারা দুই জনে বেশ আমোদ করিত।”

ছবিকে হারিয়ে পরম করুণাময়কে স্মরণ করেই সান্ত্বনা খুঁজে ছিলেন ডাক্তারবাবু। পুত্রবধূর স্মৃতিচারণায় তিনি দিনলিপিতে বলেছেন, “…বাসন্তীর পূর্ব জন্মে নিশ্চয় কোনো সুকৃতি ছিল। তাই এ জন্মে সমৃদ্ধশালী উচ্চ বংশে ও বিশিষ্ট ভদ্র ও কুলীনের ঘরে জন্ম লইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া অতি আনন্দে ২২/২৩ বৎসর এই জগতে থাকিয়া এবং নিজের মনের মত স্বামী পাইয়া তাহার যথা সাধ্য আনন্দ মনে সেবা করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক শরীরে ও মনে ও পবিত্র হৃদয়ে এ জগৎ ত্যাগ করিয়া গেল। তাঁহার আত্মার ঊর্ধ্ব গতি করুন এই প্রার্থনা। … আমার মা আনন্দময়ীর জীবন এই প্রকারে দুই বৎসর চার মাস বিবাহিত জীবন ও আমাদের কাছে থাকিবার পরে নিজ ধামে শান্তিময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।”

পরবর্তী পর্বে নিশিকান্ত ও জ্যোতি বসুর জীবনের বাঁকবদলের আখ্যান

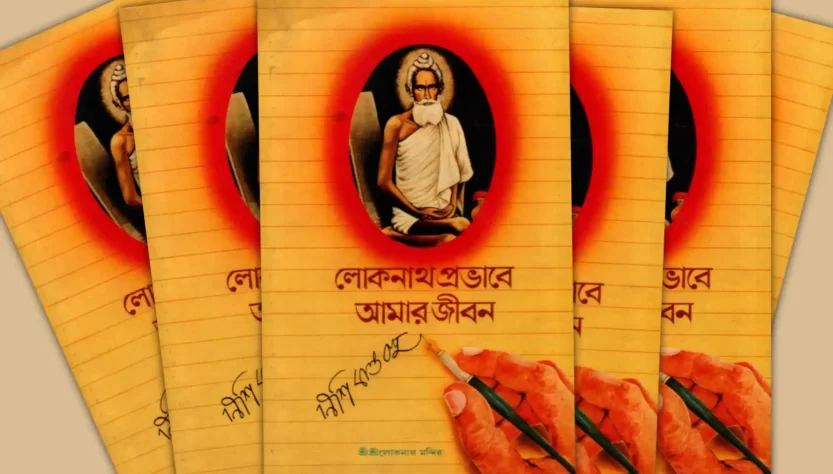

কৃতজ্ঞতা: এই লেখার সূত্র হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত ‘ডা নিশিকান্ত বসুর দিনলিপি ও আত্মকথন লোকনাথ প্রভাবে আমার জীবন’। ছবিগুলিও হরিপদবাবুর অনুমোদনক্রমে ওই বই থেকেই সংগৃহীত।